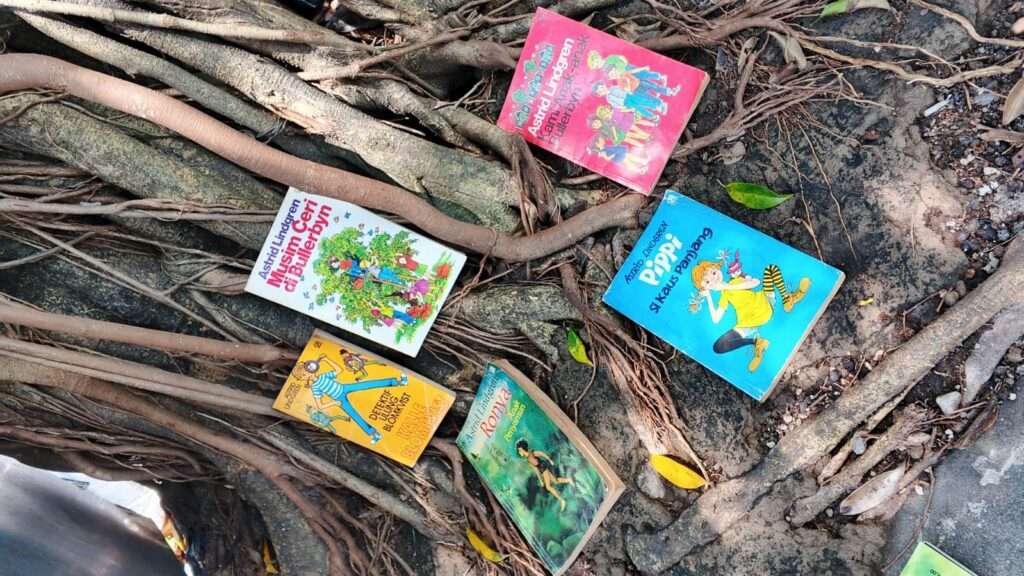

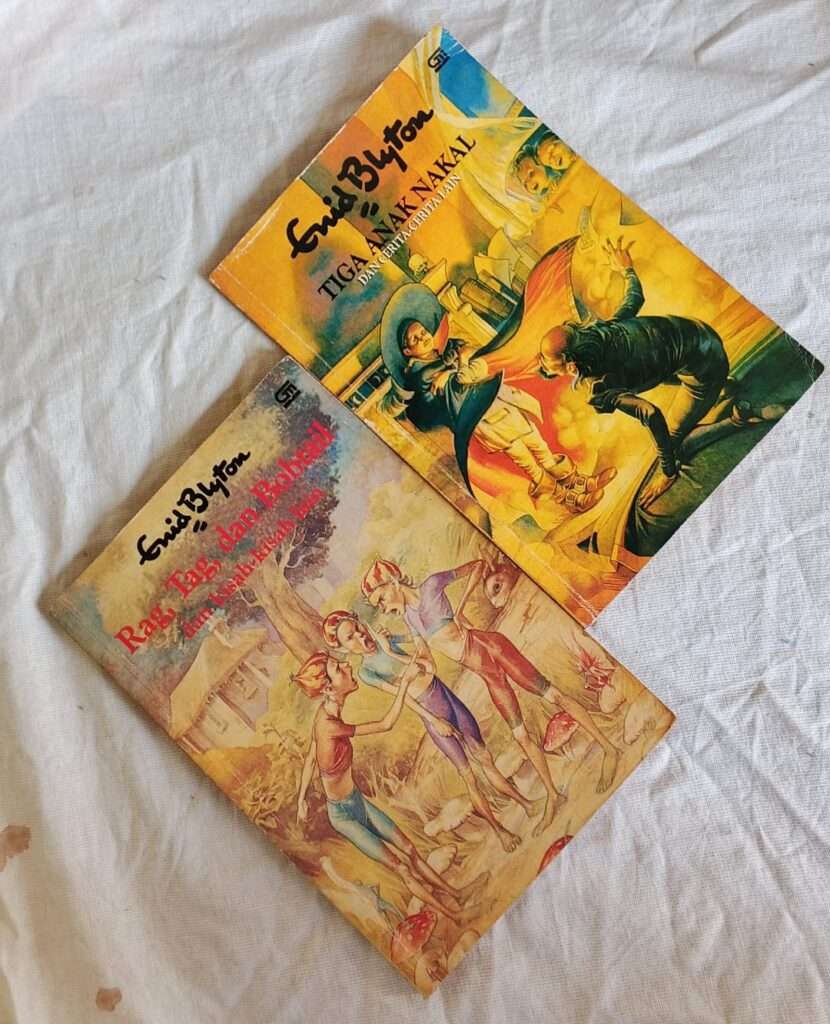

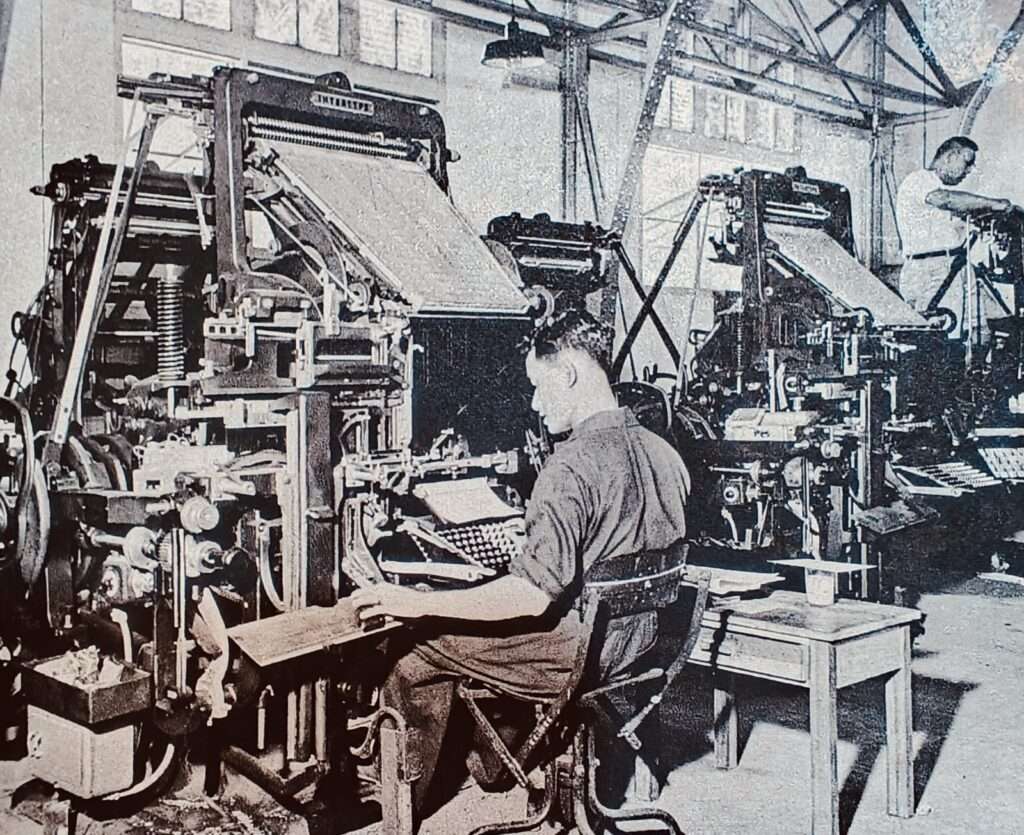

Sejak masa kolonial, anak-anak perlahan mendapat cerita yang berdatangan dari pelbagai negeri. Mereka ada berkat kedahsyatan mesin cetak, yang menghasilkan buku-buku cerita. Yang paling menyenangkan bila mereka menikmati cerita-cerita asing, yang biasanya disebut sebagai cerita terkenal di dunia atau tarafnya internasional. Maka, terjadilah penerjemahan dan penyaduran beragam cerita dari Eropa dan Amerika Serikat.

Pihak penerbit dan percetakan sudah berhitung untung-rugi bila berani menyediakan buku-buku cerita yang bersumber dari sastra dunia. Yang bikin gemas, kita kesulitan menemukan buku-buku terjemahan atau saduran dari masa kolonial. Beberapa buku ada di pasar tapi harganya mahal, yang dipengaruhi nafsu para kolektor. Apakah kita bakal mendapat jatah untuk bertemu dan memiliki buku-buku lawas, yang mengungkap bacaan anak dan remaja berlatar masa kolonial?

Sulit mencari buku-buku berusia seratusan tahun. Kita pun hanya mendapat sedikit keterangan tentang penerbit, nama penerjemah atau penyadur, distribusi, dan lain-lain. Artinya, sejarah sastra masa kolonial menyisakan banyak misteri. Kapan tampil para peneliti dan kesaksian para kolektor agar kita tetap memiliki buku dan masa lalu?

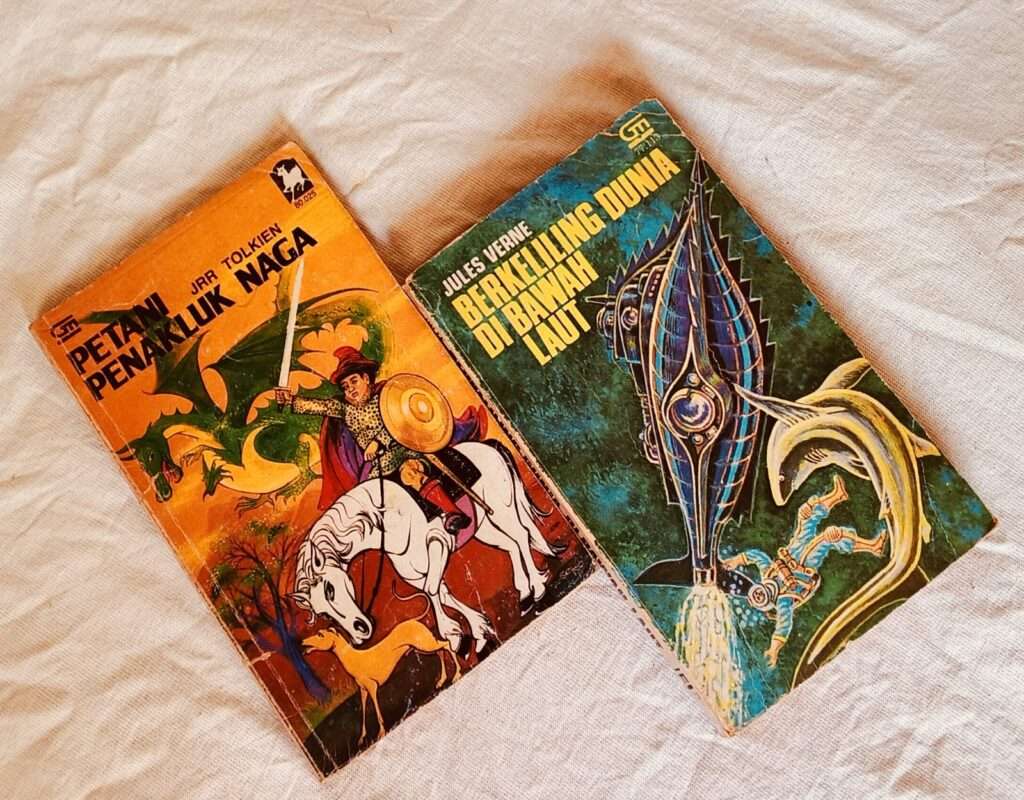

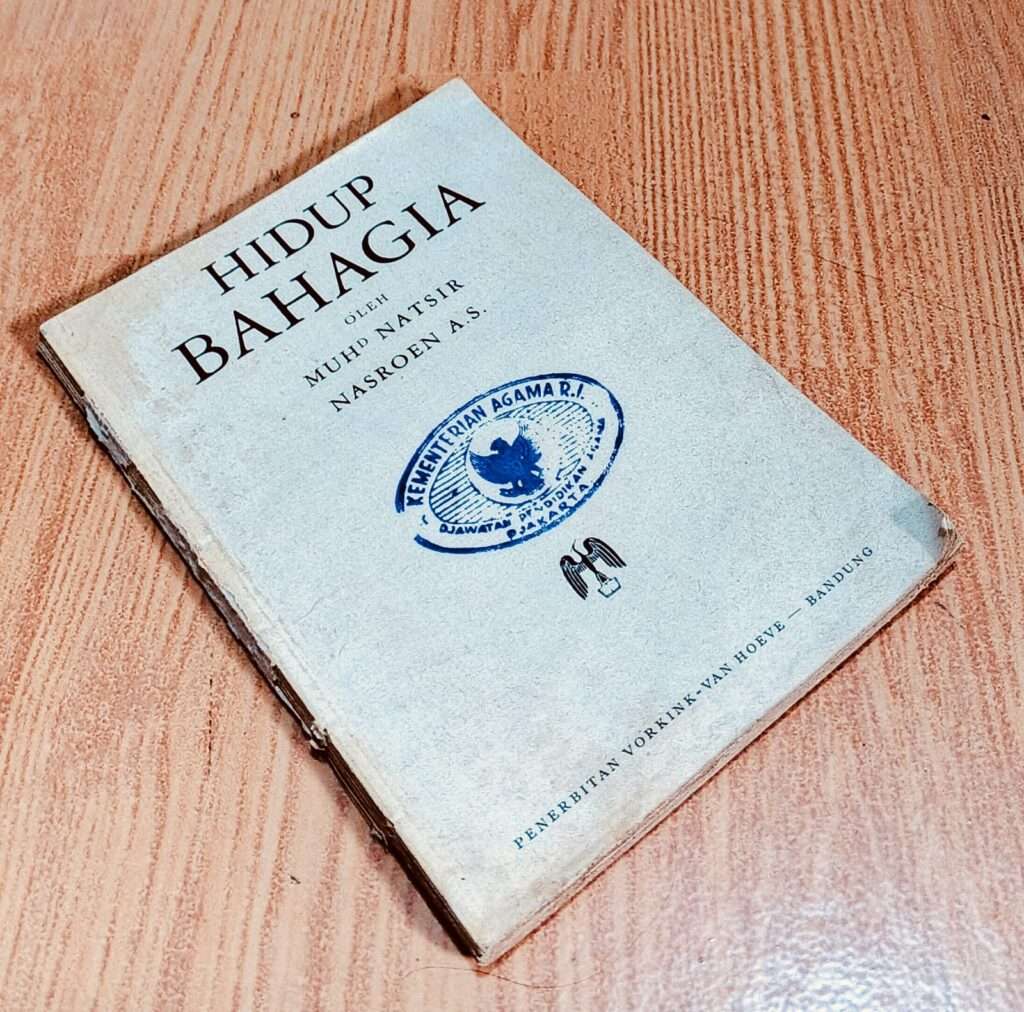

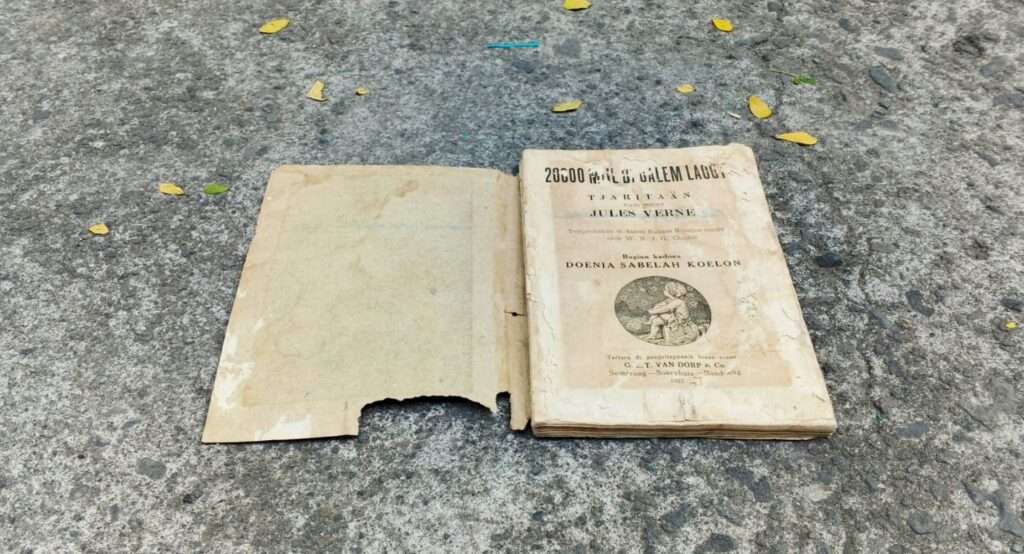

Yang berhasil ditemukan dalam kondisi rusak adalah novel berjudul 2000 Mil Di Dalem Laoet gubahan Jules Verne. Sampulnya masih ada tapi gambar tidak jelas. Jilidan jelek meski tidak ada halaman yang hilang. Penampilan dari depan sebenarnya memikat. Gambar di sampul sudah beragam warna. Mata kita belum beruntung untuk melihatnya dengan kekaguman. Bayangkan sampul itu terlihat oleh para pembaca masa lalu. Mata mereka mungkin tidak berkedip selama tiga menit. Siapa yang membuat gambar di sampul? Pastinya orang asing.

Keterangan yang terperoleh di halaman-halaman awal: “Tertjaritakan di dalem bahasa Melajoe renda oleh WNJG Claasz. Nama yang sangat tidak mungkin disandang bumiputra. Kita pastikan lagi nama itu milik orang asal Eropa atau kelahiran di tanah jajahan dengan sebutan “Indo”.

Buku yang apik itu dicetak di GCT Van Dorp & Co (Semarang-Soerabaia-Bandoeng). Perhatikan tahun kemunculan buku Jules Verne di tanah jajahan! Tercantum tahun 1922. Jadi, kita jangan selalu mengingat masa 1920-an melulu novel-novel terbitan dan selera Balai Poestaka. Ada kubu pembaca yang lain, terlena oleh cerita yang digubah Jules Verne tapi terberikan kepada para pembaca di tanah kolonial melalui bahasa Melayu. Kita menduga itu percampuran penerjemahan dan penceritaan ulang. Apa mungkin sah disebut saduran saja?

Keberuntungan memegang kertas lawas dan mengetahui bau yang aneh ternyata menyisakan “kecewa”. Yang ada di tangan adalah bagian kedua. Di mana bagian pertama? Kita yang membaca wajib membayangkan cerita di bagian awal. Tangan membuka halaman-halaman sambil bersyukur bahwa air tidak menghancurkan buku. Yang tampak adalah kertas-kerta yang pernah terkena air. Kita malah berimajinasi jenis dan rupa air yang pernah mengenai kertas-kertas dari seratusan tahun yang lalu. Kertas itu bertahan. Air hanya menyentuhnya tanpa punya maksud menghancurkan menjadi bubur.

Berapa tangan yang pernah bersentuhan atau memegang buku yang dibuat Jules Verne? Apakah yang membacanya hanya bumiputra yang terdidik bisa berbahasa Melayu? Bagaimana bahasa Melayu dalam kerja penerjemahan atau penceritaan ulang untuk sastra yang datang berbahasa Belanda, Inggris, atau Prancis? Pertanyaan terus bertambah tapi jawaban belum tentu ada.

Kita mengutip beberapa contoh bahasa Melayu yang aneh: “Saknalika itoe kita mengomong sama Ned-Land dan Koenraad. Sabentaran Ned-Land menoedjoek dengen tangannja sarta bertanjak…” Yang sehari-hari berbahasa Jawa mengetahui “saknalika”. Apa kita semestinya menuliskan itu “seketika” agar bisa dimengerti para pembaca tak paham bahasa Jawa. Ingat, buku terbit dalam bahasa Melayu rendah.

Yang bingung menghadapi kalimat: “Na, soedahlah Toean mendinger kita poenja kahendakan, si Koen tiada bolih teranggep orang sebab tiada mempoenja timbangan akan dianja, mangka sekarang kita minta toean goeroe ampoenja timbanhan hal kahendakankoe akan tjari djalaran bisanja minggat dari Nautilus.” Kita menduga “djalaran” itu “sebab”. Yang berani membaca buku sudah berusia seratus tahan adalah orang yang tabah dan boleh menyediakan Bodrex saat tiba-tiba pusing atau marah-marah menghadapi bahasa dari masa 1920-an.

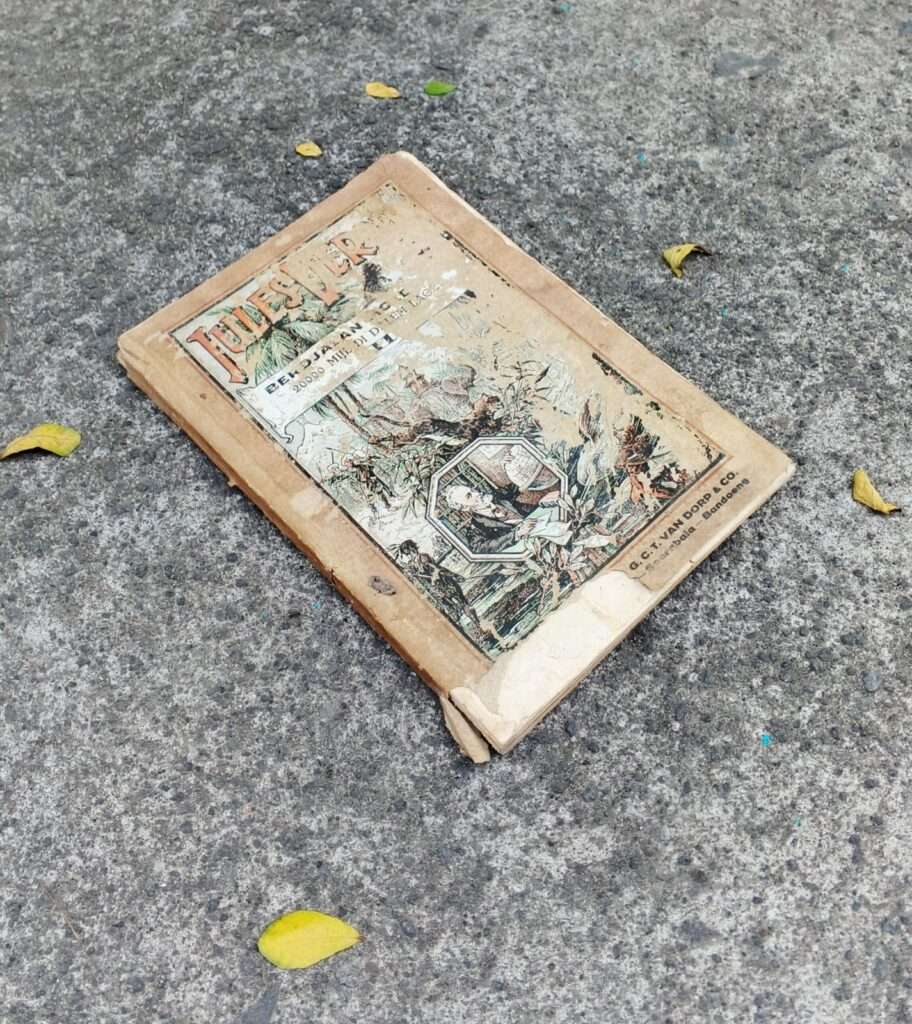

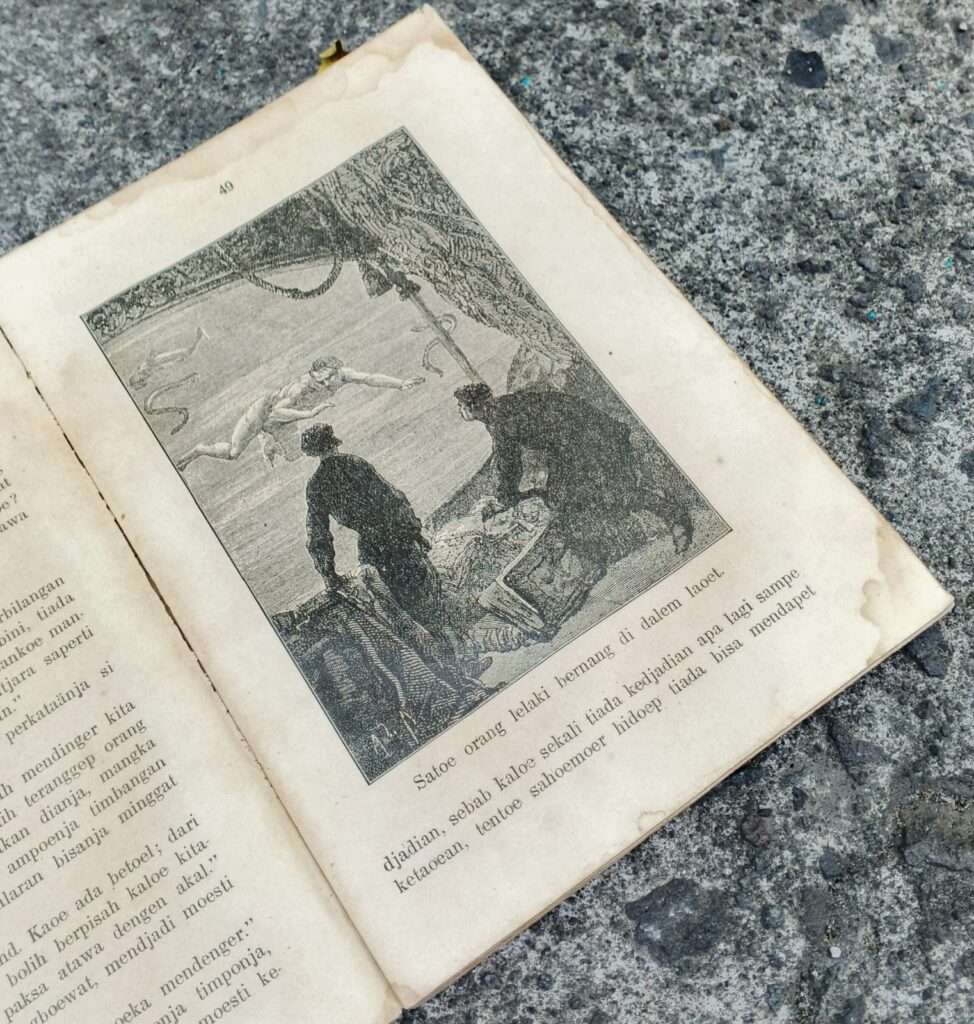

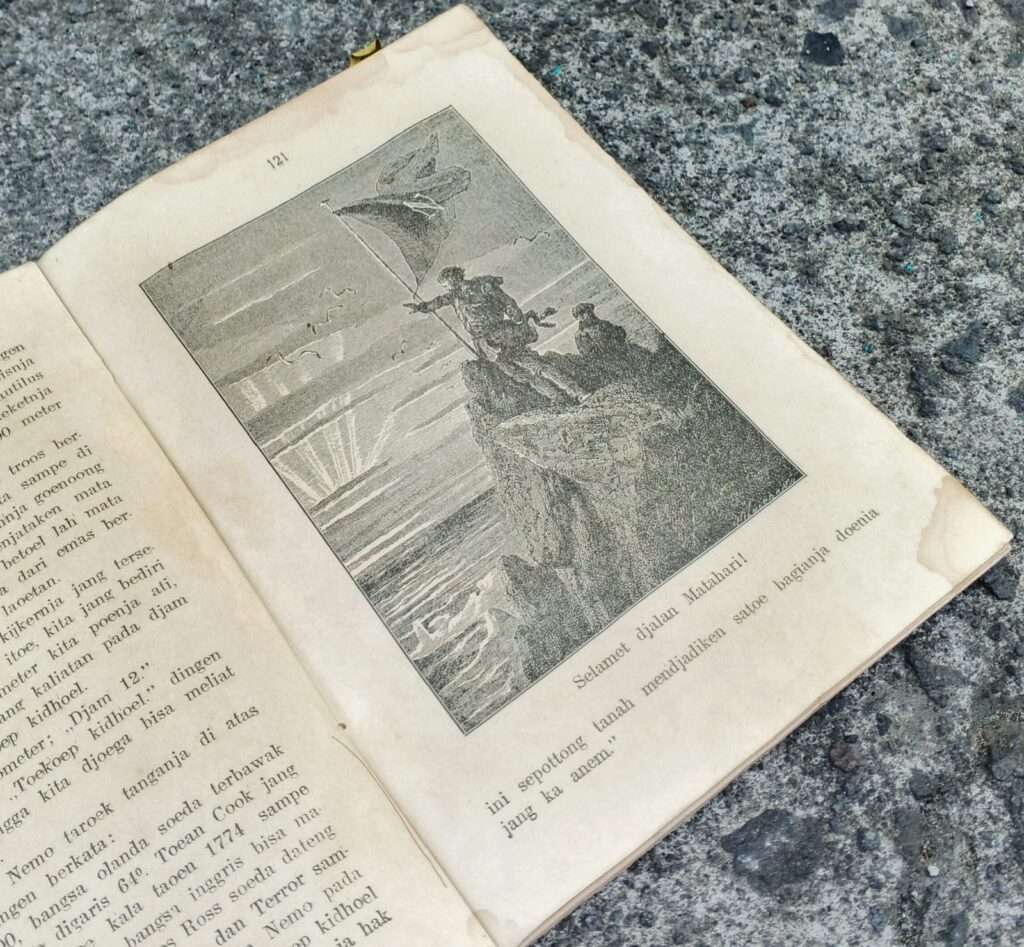

Bagi yang kelelahan membaca cerita dan linglung dalam bahasa Melayu rendah, nikmatilah ilustrasi-ilustrasi yang ada dalam buku. Ada belasan ilustrasi yang cakep. Siapa yang membuat? Nama ilustrator tidak tercantum di buku.

Gambar yang banyak mengartikan biaya cetak tidak murah. Yang ada di kertas bukan hanya huruf-huruf. Ilustrasi itu menjadikan buku tampak mewah. Artinya harga buku pasti mahal. Yang sanggup membeli buku tahu faedah cerita dan kebanggaan terhubung imajinasi global yang dirayakan banyak orang di pelbagai negeri.

Cerita yang dibaca mengantar pembaca menuju dunia yang lain. Ia menyadari sedang berada di tanah jajahan tapi cerita yang membuatnya bergerak sangat jauh. Imajinasi memberi sedikit pembebasan sekaligus ketagihan.

Pada masa berbeda, orang-orang membaca cerita-cerita gubahan Jules Verne melalui terjemahan Mahbub Djunaidi dan Nh Dini. Mengapa dua pengarang terkenal itu mau menerjemahkan buku-buku Jules Verne? Konon, Mahbub Djunaidi memiliki pamrih mendapatkan nafkah dari bekerja sebagai penerjemah. Kita belum mengetahui alasan pasti Nh Dini menerjemahkan Jules Verne. Dugaan saja ia membuktikan kemampuan sebagai penerjemah meski orang-orang mengetahui ia terpuji dalam penerjemahan Sampar gubahan Albert Camus dan cerita-cerita anak berbahasa Prancis.

Bahasa yang digunakan dua pengarang itu sudah bernama bahasa Indonesia. Mereka diyakini mahir dalam penerjemahan meski tetap memerlukan membuka kamus-kamus. Pada saat hasil terjemahan terbit, para pembaca dapat membuat kenikmatan tandingan atau pelengkap dengan menonton film-film yang dibuat dari novel-novel gubahan Jules Verne. Pengalaman baca yang sangat berbeda dari masa 1920-an.

Kita kembali melihat buku lawas yang pantas menjadi sumber obrolan mengenai sastra terjemahan awal abad XX. Bahasa masa lalu tetap memberi pesona selain kita berpikiran mutu terjemahan dan situasi perkembangan sastra “modern” di tanah jajahan. Kutipan yang penting dipikirkan sebelum tidur mendapat mimpi buruk: “Srenta ampir djam poekoel 10 semangkin geter kita poenja ati dan sabentar sabentar kita ingetan hendak tjari pada kapitein Nemo akan membilangken kahendakankoe tetapi sjoekoer tiada kedjadian, mangka sasoedahnja bertjakep kita boeka dingen pelan itoe pintoe jang teroesan ka kamar boekoe akan troos kaloewar di kamar soewaranja argone dan kapitien Nemo berada di sitoe tetapi dia tiada meliat pada kita mangka kita berdjalan plahan djangan sampe dia meliat.”

Pembaca yang sabar dapat mengerti deretan kata dari penerjemah atau penyadur. Sabar yang tidak menghasilkan pengertian utuh, tetap saja ada kata-kata yang bikin tertawa dan menimbulkan capek. Berapa jam diperlukan untuk khatam buku berisi 186 halaman? Yang mau membaca boleh mengaku sedang membuat peristiwa yang sia-sia. Pembaca yang kembali ke masa lalu tapi sebentar gara-gara tidak betah dan lelah.

____________________

Kabut. Penjual buku bekas dan pengrajin kliping.